9月21日、日銀は金融政策決定会合で、金融政策の総括的な検証を実施し3年半続けた金融緩和の枠組みを改め、長短金利を誘導目標とする新しい金融緩和の枠組みを導入することを決めた。

金融緩和の枠組みをこれまでの量重視から、長期国債などの「金利」に大きくカジを切り替え、2%の物価上昇が安定的に続くまで長めに緩和を続けるようにするとのこと。

私にはそう言われてもピンと来ないが、市場はこれを評価して日経平均は前日比+315円の16、807円に急騰した。

もともと、日経新聞等によると、東京株式相場は最近発表される景気指標の好調を反映して、堅調に推移し初めているという。

例えば、GDPの改定値は速報値段階の前期比年率0.2%増から0.7%増に上方修正され、7月の第3次産業活動指数が前月比0.3%上昇の104.2に、機械受注は「船舶・電力を除く民需」の受注額が同4.9%増の8919億円と好調であったという。

又、8日に発表された街がどの景気判断を示す景気ウオッチャー調査の現状判断指数は同0.5ポイント上昇し、45.6と2カ月連続で上昇し、13日に発表された7~9月期の法人企業景気予測調査でも、大企業の景況感を示す景況判断指数(BSI)が3期ぶりに1.9のプラスに転じている等々。

このような背景の中、21日の東京株式市場では、日銀が政策金利のマイナス幅拡大を見送る一方で、長期金利を0%に誘導する新たな目標の採用を決めたことを好感し、金融株などが急騰したわけであるが、今後の動向は米国のFRBの利上げ時期も絡み不透明であるという。

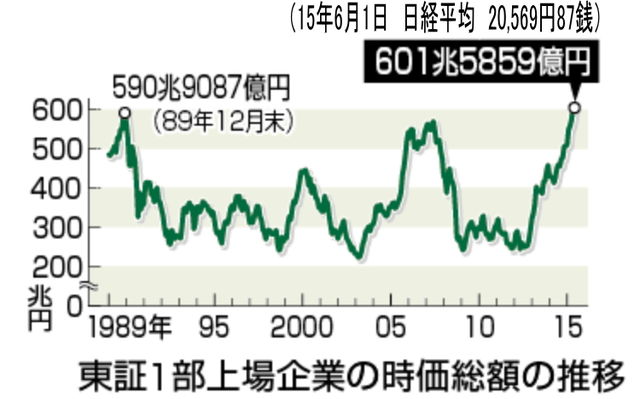

東証1部上場企業の時価総額は15年6月1日(日経平均20,569円)の時、601兆円超であったという。

今年のGDPは530兆円ぐらいだから株価の増減がもたらす経済変動は強烈だ。

バブル時期の東証企業の時価総額を上回る(日経新聞より)

私が株を購入し始めて30年近くも経つが、一銘柄の購入金額は少ないが、購入銘柄数はかなり多い。

一度気に入って購入した銘柄はほとんど売ることもなく(好きになった銘柄、例えばJALなどは破綻して無価値なるまで保持し、再上場されると又購入するなど意固地なところがある)、株価が下がっても頑張って欲しいと応援する気持ちでじっと持っている。

勿論、意に沿わず途中で売却してしまう銘柄もかなりあるが、それ以上に新しく気になった銘柄があれば購入してしまうため、どんどん銘柄数が増えていくのだ。

私が製造業に携わっていたためか、私の持っている銘柄は殆どが製造業のものだ。

その会社のアウトプットである「商品」を具体的に見ることが出来、その「商品」を通じて会社の努力や工夫、技術や開発力などがかいま見えるような気がするからである。

どうも、ITとかゲームや金融など、私の努力不足と思うが中身がよくわからず、いくら持て囃された銘柄があろうとも購入を躊躇してしまう。

長い間株に投資していて良いこともある。

情報収集のため、インターネットや経済雑誌そして日経新聞の紙面やWeb刊などかなり綿密に、それも保持する銘柄数が多いためか、かなり広い範囲に渡って読み込む事になり、新たな銘柄発掘が出来たり、知識欲を充足させ、何よりも時間つぶしにもなることが私とって大変意義深い。

そんな中、2年ほど前に新聞等の情報により、将来性を見込んで購入した銘柄の株価が急騰したかと思えば最近は急激に値を下げたものがる。

この会社が作る商品がその会社の株価の上下だけにとどまらず、我が国の医療行政だけでなく、社会全般の現状の行政への課題を浮き彫りにすることになっているのだ。

前置きが長くなったが、その課題というのが題記した「「オプジーボ」日本の階保険制度の崩壊をもたらすか?・・・」である。

一体何がどうなっているのか、情報を深掘りしていくと、日本の高齢化と医療行政とそして製薬会社の新薬開発などが絡み合った複雑で国民全体に影響するような大きな課題が見えてきてくる。

「オプジーボ」・・・。

ご存じの方も多いと思うが、私が購入した株の銘柄の小野薬品工業が2014年9月に発売を開始した抗がん剤の名前だ。

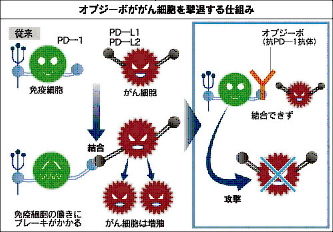

がん細胞は人の免疫細胞の攻撃を防ぐ仕組みを持っているが、この薬はこの仕組を解除してしまうという新しいタイプの薬だ。

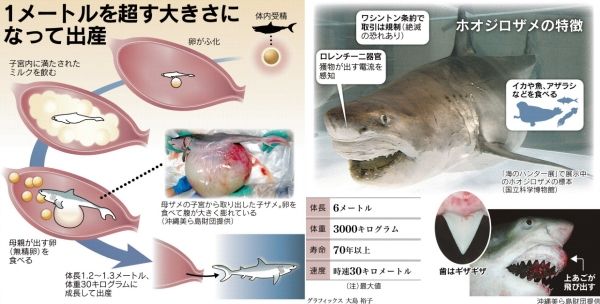

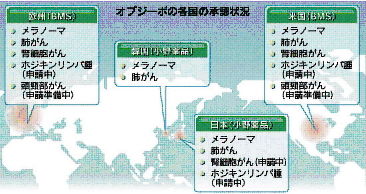

まず皮膚がんの一種「悪性黒色腫(メラノーマ)」向けに承認され、肺がんにも保険適用が拡大された。

体が本来持つ免疫細胞の力を引き出し、その力でがんを死滅に追い込むという機能により、末期がんと宣告された重度のがん患者にも画期的な効果をもたらすということで一躍注目されている。

一般的な抗がん剤ががん細胞に直接作用するのとは大きく異なり、オプジーボは「様々な臓器や組織にあるがん細胞に効果があり、しかも効く人には劇的に効く、がんを免疫で治療する時代が訪れた」と慶応義塾大学先端医科学研究所の河上裕教授は評価する。(日経新聞より)

この薬剤の発売当初の皮膚がんの一種「悪性黒色腫(メラノーマ)」向け対象患者数は小野薬品は470人程度と見ていたが、15年12月に7万人と言われる肺がん患者のうち80%以上を占める非小細胞肺がんの患者にも保険適用が拡大された。

100ミリグラムあたりの薬価は約73万円もする。

標準的な投与方法で薬代は肺がん患者に使った場合、年間3500万円かかると言われる。

年間5万人の患者使用されるとすると、年間の薬剤費が1兆7500億円もかかるという試算だ。

オプジーボ 右の100ミリキログラムの製品が73万円(日経新聞より)

対象患者が増えても、すぐに薬価を見直す仕組みはなく(二年ごとの薬価見直しで論議される)、オプジーボは最初に承認されたメラノーマの対象患者を470人と見込んで開発費を回収できるような薬価(5万人に適用としては高い)に設定されたままなのだ。

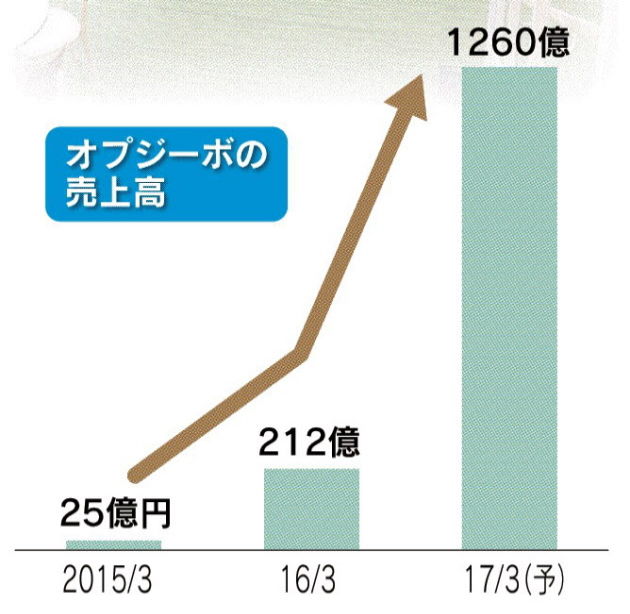

小野薬品のオプジーボの売上が2015年3月:25億円が2017年3月に1260億円(予)と報告され、メラノーマで承認申請した際の売り上げ予想の実に40倍だ。

小野薬品の売上予想 うなぎ登りの上昇だ(日経新聞より)

これで株価が暴騰した原因で、おかげで私の購入株価が1750円が5880円で上昇(3.4倍)した。

なぜ最近の新薬の薬価は高騰するのか。

大規模な臨床試験などで研究開発費が膨らむ。微生物や細胞を培養して造り、コストが高い「生物製剤」が増えている側面もあるが、ただそれだけではない。

薬価は厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)下部組織「薬価算定組織」。の非公開の会議で決まるという。

薬価の決め方は2つの方法があり、製造コストや研究開発費、営業利益などを積み上げる「原価計算方式」と、効能が似た既存の薬と比較して導く「類似薬効比較方式」だ。

企業秘密の壁や開発費用の査定は難しく、「原価計算方式」は企業の言い値で薬価が決まる場合があり(オプジーボは他に類がない薬効ということでこの方式で決定されている)、「類似薬効比較方式」では折角大幅なコストダウンが出来たとしても類似の高い薬価に引きずられて高止まりしてしまうこともある。

オプジーボが惹起した問題は、密室で公正性を欠くと指摘される薬価決定の仕組みまで遡って論議され始めている。

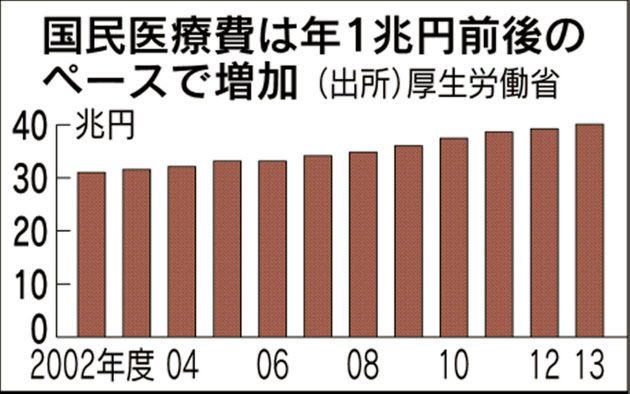

更にこの問題は急速に進む日本の高齢化と相まって現状の医療行政の行き詰まりを顕在化させている。

2016年9月14日 の日経新聞に

「医療費、薬代膨らみ41兆円 昨年度3.8%増、5年ぶり伸び」という記事が掲載されていた。

詳細は

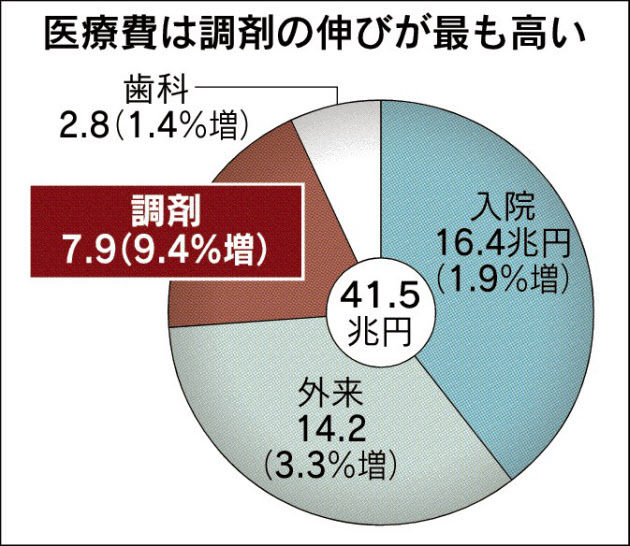

「医療費の膨張が止まらない。厚生労働省が13日発表した2015年度の概算医療費は41.5兆円と、前年度に比べ3.8%増えた。

高齢化に加えて高額な新薬の登場で調剤が9.4%伸び、医療費の増加率は5年ぶりの大きさとなった。

抗がん剤などの高額薬は増え続けており、今後も医療費は膨らむ。

皆保険制度の維持には薬価制度の見直しが欠かせない。」

とあった。

ここでの医療費とは、国民の病気やケガの治療のために、1年間に医療機関に支払われた総額でを指し、保険診療の対象とならない不妊治療の生殖補助医療や、先進医療の費用(対象外の費用は約2%ほど言われている)は含まれない。

医療費の中でも調剤費が9.4%伸びと飛び抜けて大きくなっているのだが、この調剤7.9兆円の金額は15年度のもので、前述したオプジーボの年間5万人の使用で薬剤費が1兆7500億円となる試算は含まれていない(含めれば2割の増加)。

(日経新聞による)

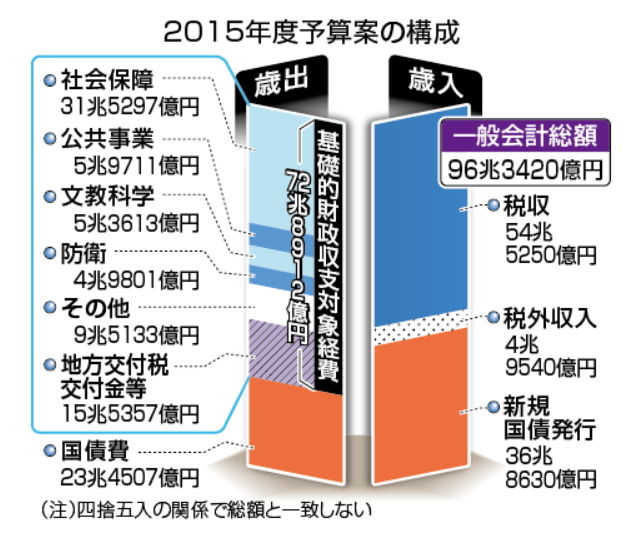

2015年度の国家予算が合計96兆円。

その内社会保障(医療、年金、介護、生活保護)が32兆円(33%)でその内医療は15兆円だった。

医療費の4分の一程が国庫負担というから新薬は社会保障費を膨らます大きな要因となっているのだ。

2015年度日本の予算案と社会保障の中の概算医療費(国庫分15兆円)の内訳

更に、我々にとて嬉しいというか、このオプジーボは昨年、肺がんに保険適用となった後、9月には腎がんにも保険適用となる見込みで、かつ既に血液がんの一種や頭頚部がんについても追加適用を申請済みとのこと。

胃がんや食道がんについても製品化前の臨床試験が最終段階に入っているとか。

患者の免疫の力を機能させて、がんを攻撃するという性格ゆえ適用範囲がどんどん拡大しているのだ。

オプジーボのがん細胞攻撃の仕組み(日経新聞による)

世界各地でのオプジーボの展開状況(日経新聞より)

末期的ながんでも劇的な効果をもたらしてくれるような新薬は高機能だが高額であるが高額療養費制度などで患者の自己負担は一定の枠内に抑えられるので患者にとって救いであり大きな希望でもある。

が、しかし国の財政負担はこのままでは増々大きくなり税負担へと跳ね返ってくる。

厚労省は対策に乗り出している。

今年4月に「特例拡大再算定」と呼ぶ制度を導入しており、年間1千億円以上売れたら薬価を最大で25%、1500億円以上なら同50%下げる仕組みだ。

更に、2016年度の診療報酬改定で、医薬品・医療機器の費用対効果評価が試行導入されていますが、当面は、既収載品の再算定に用いられることになっており、2018年度の次期改定では抗がん剤のオプジーボやC型肝炎治療薬のハーボニーなど12品目の医薬品・医療機器を再算定の対象とするとしている。

厚労省の薬価見直しの話と本年8月、米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブ(小野薬品と提携)は、抗がん剤「オプジーボ」がより幅広い肺がん患者の治療に効果があるか調べる臨床試験(治験)が失敗したと発表があったため、

小野薬品の株価が一気に2550円まで暴落した(勿論私はじっと持ったままです)。

上がったり、下がったり全くジェットコースターみたいな動きだ。

小野薬品工業の最近2年間の株価の推移(日経新聞より)

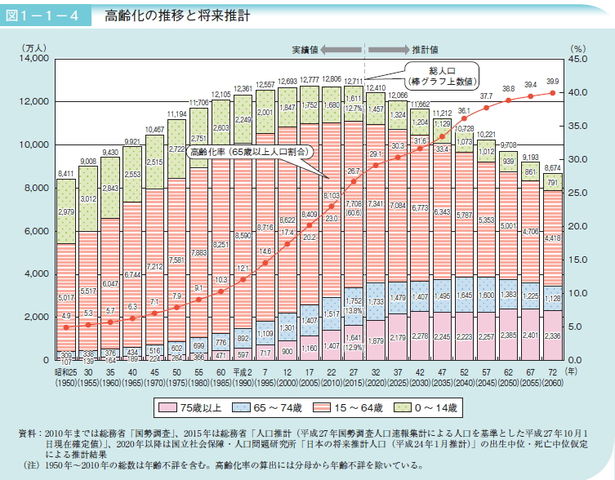

これに高齢化が拍車をかける。

65歳以上の高齢者と言われる層の比率が毎年大きくなっている。

2016年10月1日 の国勢調査では

総人口12,711(12,708)、高齢者人口3,392(3,300)、高齢者比率26.7%(26%)

(単位 万人、カッコ内は2015年10月1日のもの)

そして、高齢者になるほどがんに罹る比率が高く、医療費高騰につながっている。

(内閣府発表資料による)

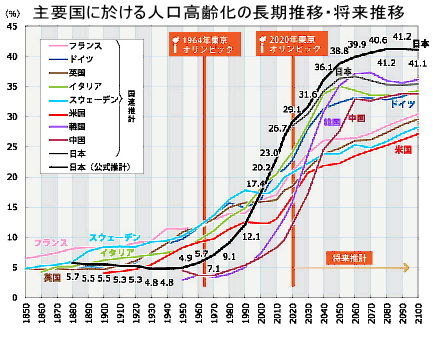

主要国の高齢化推移(Daiamon社資料による)

「日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで死亡している」

と言われている中、オプジーボなどの新薬の恩恵に預かるのはまだほんの一握りの人々だが、開発が進めばより多くの人が利用出来る日が来ると思われる。

そのためにも国には医療費の増加に関し迅速で有効な対応策を打出して欲しいが、我々利用者側でも色々考えるべき事があるように思える。

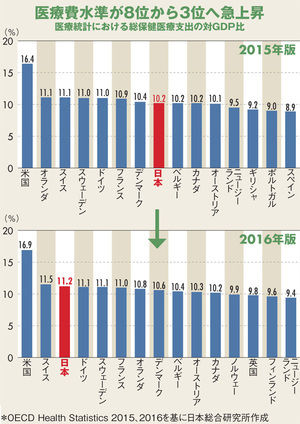

OECD(経済協力開発機構参 加国35カ国)の13年の報告では患者一人あたりの診察回数は年間12.9回(日本は先進国平均の2倍)で韓国(14.6回)についで第二位。

一人あたりの薬剤費も年756ドル(約7万5千円)で米国の1026ドルに続く2位位置する。

OECDにおける日本の医療費の順位

2016年度急に上昇したのは介護、予防等の費用を含め

他国と同じ内容で計算したため(Diamond社資料)

要は、我々は世界各国に比してより多く病院に行き、より多の薬を貰っているということなる。

又、ある調査で年間500億円もの折角もらった薬飲まずに捨てているというデータもあると聞く。

我々も保険があるから、安いからという意識をなくして医療費削減に努める必要がある。

日本の階保険制度が適切に維持されながら、国民に幅広く新薬の恩恵に預かれるようにするために、国、製薬会社、医療機関、そして我々国民の改善努力が必要になる。

最後に10月初めから発表されるノーベル賞で「オプジーボ」の機能を発見した京都大学の本庶佑名誉教授(先端医療振興財団理事長)が免疫分野での受賞が最有力とされているという。

大変喜ばしいことで、是非実現して欲しいものだ。

中々銘柄数が減らないが、小野薬品の株下がっているがやはり持ち続けよう・・・。