日ごろ母は「五黄の寅」生まれを自慢していた。

確かに、戦前、戦中、戦後と日本の波乱に満ちた激変の時代を気丈夫に生き抜き、3人の息子を育て上げた。

しかし、流石の「五黄の寅」も年には勝てず、昨年12月より体調を崩し、入院を余儀される状態であったが、

入院中は明るく振舞い院内の人気者で、症状も安定していた。

だが、4月10日の流動食の朝食をとった後、急にむせ、吐いてしまい、それが気管に入り呼吸困難になったようだ。

病院の近くに住む弟夫婦が医者に呼ばれ駆けつけた時は既に意識もなく、そのまま、まもなくして亡くなった。

入院したときから覚悟はしていたものの、突然な最後であった。

私は、母の状態が安定していたので、久しぶりのダイビングをタイで行うべく(前回のブログ参照)、

神戸から関西空港へ向けてタクシーに乗っているときに弟から母の容態が急変した連絡を受けた。

すべての旅程をキャンセルして東京に向かったが、着いたときには母は既に実家にもどっていて、一人静かに寝ていた。

死に顔は波乱の人生を生き抜いてきた割には本当に安らかできれいだった。

母は、晩年私達に、「自分の葬式は自分の力だけで出して、好きな花を一杯に飾って欲しい。

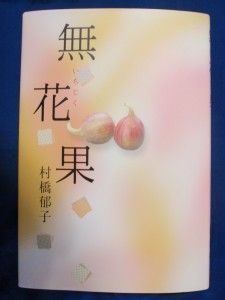

会葬頂く人からは一切香典や供花は頂かないように、そして会葬の御礼には昨年母が自主出版した本「無花果(いちじく)」を渡して欲しい」と強く願っていた。

母の葬儀は4月15日東京の小雨降る多磨霊園で行われた。

近親者のみが集まるこじんまりした葬儀であったが、故人の希望通り祭壇を色とりどりの季節の花で飾り、

お棺には花と好きな本をたくさん入れてあげ、皆で故人を偲ぶしっとりした葬儀であった。

母が昨年自主出版した「無花果」の見出しに

「小さな、小さな本が出来ました。 今年で私も九十五歳、振り返って何も残っていない寂しさを埋めるためにこの本を作りました。」

とある。

母の実家である村橋家のルーツと母の子供時代の思い出を綴ったものだ。

少し内容を紹介すると

母の祖父、次郎は京都でも五指に入る大きな葉茶屋を営む下村家の長男として生まれたが、

実母は早く亡くなり、継母に次男が生まれると折り合いがまずくなり、13歳にして家を出て一人で長崎に行った。

家を出て、実母の旧姓橋本と生家の下村から一字ずつとって村橋次郎と名乗るようになった。

村橋家の始まりだ。

長崎に着いて、なんだかんだがあったが、13歳で「舎密局」という蘭学の化学技術を学ぶ学校に入学させてもらったから驚きである。

この「舎密局」に慶応2年(1866年)オランダの外国人化学教師、ハラタマが来日して授業するようになって、

化学だけでなく、物理、地学、鉱物学、医学など広い分野に及び勉学に励んだ。

明治2年(1869年)明治政府において大阪に「舎密局」という理化学校を新設することになり、

ハラタマは大阪に移ることになり、村橋次郎も共に大阪に移り住んだ。

ここが日本の化学技術の発祥の地のようになり、多くの化学者を輩出している。

消化酵素タカジアスターゼを発見した高峰譲吉もその一人だという。

村橋次郎はその後、衛生試験所所長となると共に、化学機器の輸入会社「離合舎」を興した。

村橋次郎の息子素吉(母の父親)は京大卒業後、

鉄道省に入るが、鈴木商店の金子直吉の誘いで鈴木商店に移り、

台湾で楠を原料としたナフタリンの発明をし、大きく会社の業績を向上させたという。

このように母の父、祖父は化学という固い世界に身をおいていたが、母の兄妹達も化学系の大学教授や嫁ぎ先が大学教授だったりで、同じく固い世界に身をおいた。

しかし、母は子供のころから本を読むのが好きで、女学校時代には演劇に憧れ、

芝居にでたり、戯曲を書いたりしていたことがあり、

兄妹たちとは全く違った世界に身をおいた。

父親の田中家は軍人の家系で、父の弟は軍人となったが、

父は映画や演劇の仕事に憧れ、映画関係の仕事するうち、母親と会い結婚することになり東京に移った。

私が子供のころ家に作家の卵や、演劇に関係する若い人たちが色々集まって、ワイワイガヤガヤと夜遅くまで喋っているのを、

大人の仲間入りして、傍でじっと聞いているのが好きだった。

私の夜更かしの癖はこのころついたのかもしれない。

しかし、両親は私達がまだ子供のころ離婚し、それ以降、

母親は今日まで女手ひとつで私達を育ててくれた(父からの仕送りはあったが)。

旧姓の村橋に戻り、子育てをしながら、仕事をし、

コツコツと趣味の戯曲などを書くなど活動的な生活をし、

後半は読書と庭いじりに精を出した。

私の兄弟は父の影響か映画関係の仕事を、私は村橋の影響かエンジニアリングの固い仕事を選んだ。

だが、兄弟3人は読む分野は違うが読書が好きだ。

母親が残してくれたいい趣味で本当に感謝している。

母は波乱の人生を生き抜き、やはり死ぬまで「五黄の寅」だったのかもしれない。

有難うお母さん。 安らかに。

合掌。